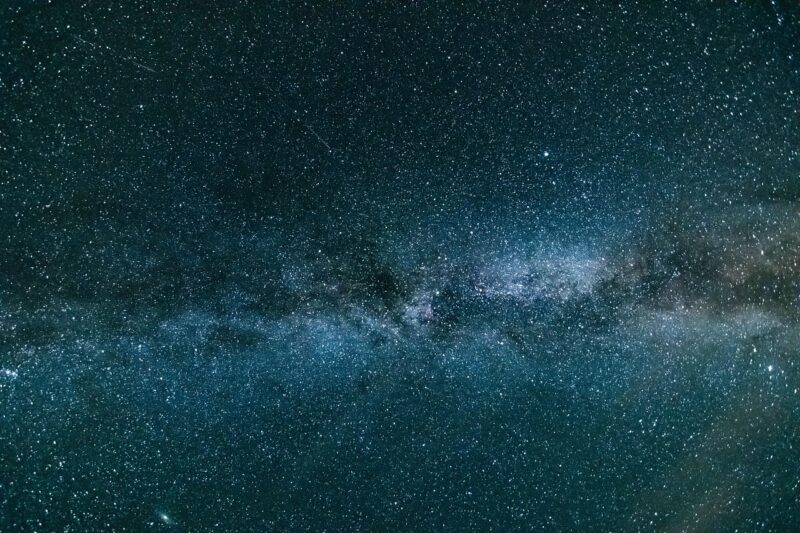

Sentirsi piccoli ma capaci di eternità: guardando in alto siamo spinti a riflettere sul senso della vita. Anche nel tempo degli algoritmi

Un viaggio nel tempo e nelle domande umane da Abramo fino a noi Contemplando le stelle

Don Luca Peyron, sacerdote e astrofilo torinese, noto anche per le sue osservazioni (e contemplazioni) guidate della volta celeste dal tetto della parrocchia, ci accompagna da oggi lungo l’estate in un viaggio affascinante, in cui il Cielo scende sulla Terra e la Terra si lascia sorprendere dal firmamento, che spesso “riscopriamo” solo nel tempo estivo. Tra Scrittura e stelle, si dischiude la bellezza di essere visitati da Colui che non smette di cercarci, Padre del Cielo e della Terra. È un cammino che non spiega, ma rivela. Un itinerario discreto, che svela segreti e prosegue il sentiero tracciato da “Sconfinato”, il più recente libro di don Luca (San Paolo). Un invito a riconoscere l’invisibile, proprio dove a volte sembra non esserci nulla che abbia qualcosa da dire alla nostra vita.

Genesi 15,5: « Poi lo condusse fuori e gli disse: “Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle”, e soggiunse: “Tale sarà la tua discendenza” ». L’avventura dell’umano sotto la volta celeste è una avventura che nasce nel momento stesso in cui l’essere umano viene, letteralmente, al mondo. Un’avventura in cui sin dai primordi la Terra è impastata di cielo, in cui guardando al cielo l’essere umano ha compreso di non essere solamente terra. La psicologia e le religioni riconoscono che c’è un senso religioso che è seminato nel cuore dell’uomo, la fede ci rivela che ci è dato per metterlo alla ricerca di quell’unica paternità degna del nostro desiderio di essere figli amatissimi. Quel senso ci dicono le scienze umane è sbocciato ai primordi della storia proprio tra le stelle quando per noi sono diventate costellazioni.

In una notte remota, quando la Terra era ancora giovane e l’essere umano appena nato, accadde una cosa curiosa. Uno di loro – nessuno sa il nome, perché i nomi ancora non c’erano – alzò gli occhi verso l’alto e vide, per la prima volta davvero, il cielo. Stelle, miliardi, disposte in modo casuale, come briciole gettate su un tappeto nero. Anche i tappeti in realtà ancora non c’erano. Ma lui – o lei – unì i puntini. Ci vide un orso, poi un cacciatore, una fanciulla che fugge, un leone che dorme. Così nacquero le costellazioni. Quel primo essere umano aveva 86 miliardi di neuroni nel cranio e una corteccia cerebrale pronta al racconto. Il cervello umano, già allora, cercava schemi dove il caso regnava. Gli scienziati oggi la chiamano pareidolia. Quello che ancora facciamo guardando d’estate le nuvole correre sopra di noi. Ma forse era molto di più. Forse fu il primo tentativo di dare senso all’ignoto. Le costellazioni, oggi lo sappiamo, non sono altro che illusioni prospettiche: stelle lontane tra loro anche centinaia di anni luce. Eppure furono guide, miti, calendari. Il cielo stellato non cambiava, mentre tutto il resto moriva. E l’essere umano, guardandolo, trovava conforto. Creò storie, dèi, paure e desideri con quei puntini fissi, che nulla chiedevano, ma tutto suggerivano. Così iniziò il pensiero. Così iniziò il tempo.

Quei puntini prima solitari e ora uniti ci hanno fatto immediatamente meno soli sotto la volta del cielo e sopra la nudità cruda della terra. La Scrittura non poteva che essere essa stessa impastata di questa relazione, di questa tensione tra spazi che più che essere estensioni sono ambienti vitali, grembi che generano vita. Li contempleremo in questo tempo estivo che ci regaliamo. Spazi e relazioni che, pur con fini e modalità proprie, saranno confermati dall’astrofisica e dall’astronomia. Ma andiamo con ordine, o meglio seguiamo un ordine, una profezia concreta messa a terra da persone concrete.

Il primo tra i personaggi della Scrittura a essere figlio delle stelle è certamente Abramo, o meglio, egli è padre di una moltitudine che le stelle là in cielo evocano e promettono. Noi siamo figli di quell’Abramo e di quella Sara. Eredi. Già, ma quante stelle ci sono in cielo? Una domanda che si sarà fatto Abramo, ma soprattutto una domanda da bambini – i primi e spesso unici veri curiosi – con una risposta da scienziati (e poeti). Una domanda fatta magari in una sera estiva come queste, sdraiati sull’erba, con la pancia rivolta all’infinito e il cuore pieno di mistero.

E poi si cresce, si studia, si lavora, ci si dimentica delle stelle. Ma la domanda resta, nascosta dietro le cose serie, come un foglietto sgualcito nel fondo del cassetto. Ogni tanto riaffiora, quando l’universo ci sorprende. O quando una pagina di Avvenire ti riporta a quel tempo… Gli adulti della scienza, che un po’ bambini per fortuna lo restano sempre, hanno provato a rispondere. E lo hanno fatto con strumenti potenti: telescopi spaziali come Hubble e James Webb o sonde come Gaia che ha recentemente concluso la sua missione, che mappano il cosmo a partire dalla nostra galassia, una stella alla volta, come pazienti archivisti del cielo. Secondo le stime più recenti, solo nella Via Lattea brillano tra i 100 e i 400 miliardi di stelle. Capite? Una più una meno. Ma la Via Lattea non è sola: là fuori ci sono altre galassie, un numero enorme, forse due trilioni, ognuna popolata da miliardi di soli. Facendo due conti, con una cautela riverente, gli astronomi azzardano una cifra: 10²⁴ stelle. Un uno seguito da ventiquattro zeri. Troppe per immaginarle, troppe per disegnarle. Troppe perfino per nominarle una a una.

Per non restare confusi torniamo da dove siamo partiti. A che serve contare le stelle? Una domanda infantile, di chi ancora non sa quali siano le domande che contano. O forse no, se la Rivelazione dell’amore di Dio quella domanda la suggerisce e, soprattutto, suggerisce il senso di una risposta. Abramo non ha guardato il cielo per sentirsi piccolo, al contrario. Lui piccolo e insignificante puntino nel cosmo abitatore di un altrettanto insignificante puntino azzurro che risplende giusto di luce riflessa come ogni pianeta, Abramo è stato il primo tassello, il primo fotone di una abbacinante promessa di vita.

Siamo piccoli, sì, ma anche capaci di guardare in alto. Perché guardando in alto, in cerca di un senso si può incontrare Qualcuno che scende verso il basso, che verso il basso si sporge rivelandoci che non è più necessario unire i puntini e immaginare mondi, ma possiamo ascoltare una promessa e far diventare quei medesimi puntini vita, una vita sconfinata, destinata non al tempo, ma già all’eterno, non allo spazio, ma all’intimo infinito di un cuore amante. Ha scritto Moni Ovadia: « L’assurdo è profondamente radicato nell’ebraismo perché l’avventura ebraica si sostanzia sempre per paradosso, per presa di distanza dall’evidenza, dalla norma. Gli ebrei sono gli unici che partono dall’edificazione di un cammino uscendo da un luogo, e non entrando. E spesso non è un’uscita sensata. Abramo per esempio sta benone, è un fabbricante di idoli che, per cercare Dio, invece di stare dove c’è la forza, i quattrini, va nel deserto, in mezzo agli scorpioni. Ma il suo uscire dalla logica dell’evidenza e del potere è l’inizio della grande epopea ebraica». Abramo esce sì nel deserto, ma ha sopra di sé una volta di stelle che gli ricordano che il tutto che ha abbandonato è nulla rispetto a quello che gli è promesso. Che il nulla che lo circonda nel deserto è un simbolo appena sufficiente dello spazio che egli e ciascuno deve fare affinché quel tutto promesso trovi dimora in lui, in noi, in te.

Nell’era dei numeri e degli algoritmi, l’infinito è ancora là, intatto. E continua, ostinatamente, a brillare. Come se aspettasse che qualcuno – uno qualunque, anche un bambino – alzi gli occhi e chieda ancora: quante sono? E quale promessa, nel loro luccicare c’è per me? Ecco, cercheremo insieme queste promesse – spesso queste premesse – tra cielo e terra, insieme. Buona estate, e in alto il cuore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA