Il passato, il presente, il futuro? L’anima è come un artista che conosce il brano: mentre canta, una parte è passata, un’altra è da eseguire. E nel momento tiene insieme tutto

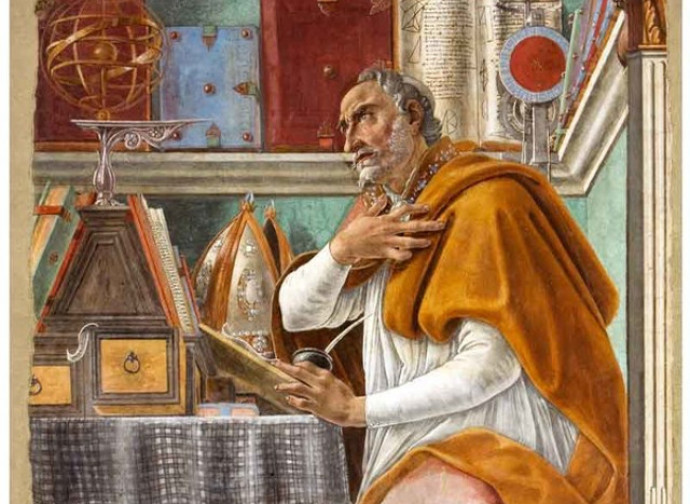

«Che cos’è dunque il tempo?». È una delle domande più celebri – e più disarmanti – della storia del pensiero. Agostino la pone all’inizio dell’undicesimo libro delle Confessioni, dopo aver raccontato la propria conversione e aver meditato sulla creazione del mondo: In principio Dio creò il cielo e la terra.

Ma che cosa significa “principio”? Si tratta di un istante? Di un inizio cronologico? Oppure di qualcosa che sfugge alla nostra immaginazione? Nel riflettere sul tempo, Agostino non costruisce una teoria astratta. Parte piuttosto da un’esperienza che tocca ogni essere umano: il tempo ci accompagna in ogni istante, ma sfugge appena tentiamo di definirlo. “Se nessuno m’interroga, lo so; se volessi spiegarlo a chi m’interroga, non lo so” ( Confessioni XI, 14.17). Per Agostino, il tempo è un paradosso vissuto. Parliamo continuamente di passato, presente e futuro, eppure – se ci pensiamo bene – il passato non è più, il futuro non è ancora, e il presente, se lo si prova a misurare, non ha estensione. Appena lo afferriamo, è già trascorso.

Eppure, ricordiamo, attendiamo, calcoliamo durate. Com’è possibile? Dove si dà il tempo, se non ha consistenza né stabilità? Agostino propone una risposta radicale: il tempo non è qualcosa di esterno, ma è nell’anima. Non è una cosa, né un flusso oggettivo di eventi: è una modalità del vivere, una tensione interiore. Il tempo – per l’uomo – è vissuto prima che misurato. La chiave per capire questa visione è un’espressione centrale nella riflessione agostiniana: distensio animi ( Confessioni XI, 26.33). L’anima, dice Agostino, è “distesa” tra ciò che ricorda e ciò che attende. Non vive in un eterno presente puntiforme, ma in una continua tensione tra passato e futuro, raccolta nell’attenzione al presente.

Questa idea ha un’enorme forza antropologica. Per Agostino, l’uomo non è semplicemente un essere che “passa nel tempo”, ma una creatura capace di tenere insieme ciò che è stato, ciò che è e ciò che sarà. La memoria, l’attenzione e l’attesa sono le tre forme con cui l’anima si misura col tempo. Non misuriamo il tempo perché lo possediamo fuori di noi, ma perché lo custodiamo in noi. Esso è un tratto costitutivo della nostra coscienza. Agostino ricorre a un’immagine musicale per descrivere questa esperienza: l’anima è come un cantore che conosce il brano che sta per eseguire ( Confessioni, XI, 28.38). All’inizio, tutto è attesa. Mentre canta, una parte del canto è passata, un’altra è ancora da eseguire. Solo nel presente l’anima tiene insieme ciò che ha già cantato e ciò che deve ancora cantare.

Così avviene anche nella vita: la nostra coscienza non è mai pura immediatezza, ma è sempre memoria di ciò che è stato, attenzione a ciò che accade e anticipazione di ciò che verrà. In ogni istante, l’uomo è un essere narrativo, che tiene unito il proprio passato e il proprio futuro. La memoria è una delle grandi scoperte agostiniane. Non è un deposito passivo di ricordi, ma un atto vitale dell’anima, capace di dare senso al tempo vissuto. Nel De Trinitate (XV, 21.40), Agostino paragona la memoria al grembo in cui viene concepita la coscienza. Senza memoria, il tempo sarebbe un susseguirsi indistinto di frammenti. È la memoria che ci dà identità, che rende possibile la continuità del sé.

Questa riflessione è quanto mai attuale. In un’epoca che tende a vivere nel presente perenne dell’istante, nella dispersione delle notifiche, nel consumo compulsivo di stimoli, nella rincorsa al “prossimo evento”. Ma se il tempo è una distensione dell’anima, come suggerisce Agostino, allora ogni accelerazione impone una domanda: dove sono io, in questo tempo che corre? Il tempo autentico non è solo quello che scorre, ma quello che raccoglie, che trasforma, che custodisce il senso. Agostino ci ricorda che la profondità della vita dipende dalla nostra capacità di fare memoria. Una società che dimentica non solo la storia, ma il proprio vissuto interiore, è una società che si disgrega nel tempo. Il cuore teologico della riflessione agostiniana sul tempo si gioca nel confronto con l’eternità. Dio non è nel tempo: è il Creatore del tempo. In Lui non c’è successione, ma solo presenza piena, totale, senza mutamento. L’eternità, scrive Agostino, è il “sempre ora”: non una durata infinita, ma una totalità senza inizio né fine.

Questa differenza è decisiva: mentre l’uomo vive nella distensione, Dio vive nella pienezza. Mentre il tempo umano è instabile e fragile, Dio è stabile e immutabile. Ma proprio questa distanza non allontana, bensì chiama. Il tempo è la forma del nostro desiderio: viviamo nel tempo perché siamo fatti per l’eternità. Questa tensione si rivela nel cuore stesso della fede: se Dio ha creato il tempo, è perché vi vuole abitare.

Se il Verbo si è fatto carne, è perché l’eternità ha voluto entrare nella storia. Il tempo, allora, non è un carcere da cui fuggire, ma il luogo in cui si compie il cammino della redenzione.

Agostino sa che il tempo può disperdere, ma anche redimere. Il passato non è solo nostalgia, ma memoria trasfigurata; il futuro non è solo incognita, ma promessa. Il presente – spesso vissuto come un attimo fugace – diventa il luogo della decisione: è nel presente che si gioca la conversione, cioè il ritorno a Dio. Il passato può essere redento, il futuro può essere affidato, il presente può essere abitato. La conversione – nel linguaggio di Agostino – è un atto del presente, ma nasce dalla memoria e guarda alla speranza. È il momento in cui l’anima si riallinea alla verità, ritrova il ritmo dell’eterno. Per questo, nel pensiero agostiniano, il tempo ha anche un valore spirituale. Non è solo ciò che passa, ma ciò che può cambiare. È lo spazio della libertà, in cui l’uomo può voltarsi indietro per rileggere la propria vita e alzare lo sguardo per rivolgersi a un bene più alto. La preghiera, ad esempio, è un atto profondamente temporale: è memoria della promessa di Dio, attenzione alla sua presenza, attesa del compimento. Pregare è vivere il tempo non come qualcosa da subire, ma da offrire.

Nei Salmi, che Agostino commenta a lungo, il tempo è spesso protagonista. Il tempo del lamento, del silenzio, della supplica, ma anche quello della lode. Il tempo della prova non è mai tempo perso, se diventa invocazione. E il presente – fragile e fugace – diventa il luogo dove la grazia può visitare l’anima. La distensio animi, allora, non è solo una struttura psicologica, ma una disposizione morale. È la condizione per vivere il tempo non come condanna, ma come occasione.

Viviamo in un tempo inquieto, frammentato, contraddittorio. Siamo bombardati da stimoli, compressi tra nostalgia e ansia. Ma se, come dice Agostino, il tempo è nell’anima, allora l’unico tempo che ci salva è quello che ci riconduce a noi stessi. Il tempo abitato, pensato, offerto. Il tempo che diventa sapienza. Agostino non offre una soluzione tecnica, né una ricetta psicologica. Prospetta un cammino. Un cammino fatto di memoria, di presenza, di attesa Ci offre una direzione: imparare a vivere il tempo come apertura all’eterno. Non si tratta di misurare meglio il tempo, ma di misurarlo su ciò che conta. E ciò che conta – per Agostino come per noi – è imparare a riconoscere la presenza del bene anche nel tempo che fugge. È lì che inizia la sapienza. Un tempo umano, perché fatto di desiderio. Un tempo cristiano, perché attraversato da una promessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA