I due pianeti orbitano nella parte esterna del sistema solare e sono necessari all’esistenza del nostro mondo e della vita

Stanno al margine come due vecchi leoni. Non si vantano, non intervengono, non brillano di luce propria. Ma la loro presenza garantisce il nostro presente

Genesi 37,9: « Egli fece ancora un altro sogno e lo narrò al padre e ai fratelli e disse: “Ho fatto ancora un sogno, sentite: il sole, la luna e undici stelle si prostravano davanti a me”». Giuseppe dalle vesti dalle ampie maniche firma con questa frase e con i suoi sogni la sua condanna. I fratelli tenteranno di ucciderlo nel deserto. Ma Dio ha altri piani per lui sino a farlo diventare re di Egitto. C’è un piano di salvezza, un pregresso di amore che fonda una speranza, una architettura che ci ripara. Questo sentore ha forse generato il fatto che l’esserci della vita sul nostro pianeta è sempre stato oggetto di interpretazione non solo scientifica, ma anche filosofica. In particolare ci interessa quello che è chiamato principio antropico. Si tratta di una riflessione filosofico-scientifica sull’apparente coincidenza tra le condizioni dell’universo e l’esistenza della vita intelligente. Esistono due formulazioni principali: il principio antropico debole e quello forte.

Il primo afferma che l’universo deve avere le proprietà necessarie per permettere l’esistenza di osservatori coscienti, altrimenti non ci sarebbe nessuno in grado di rilevarle. In altre parole, non è sorprendente che l’universo sia compatibile con la nostra esistenza, perché se non lo fosse, noi non saremmo qui a porci la domanda. Questo principio non implica alcuna intenzionalità o finalità, ma sottolinea una selezione osservativa. Il principio antropico forte, invece, suggerisce che l’universo deve avere proprietà tali da consentire la comparsa della vita cosciente, non come semplice conseguenza, ma quasi come condizione necessaria o finalità. In questa versione, si può leggere un’eco metafisica: l’universo non è solo adatto alla vita, ma in un certo senso “fatto” per essa. Entrambi i principi sono stati oggetto di discussione, tra chi li considera semplici tautologie e chi li interpreta come indizi di una struttura più profonda della realtà. Ma per un credente? Facciamo un passo nel mistero.

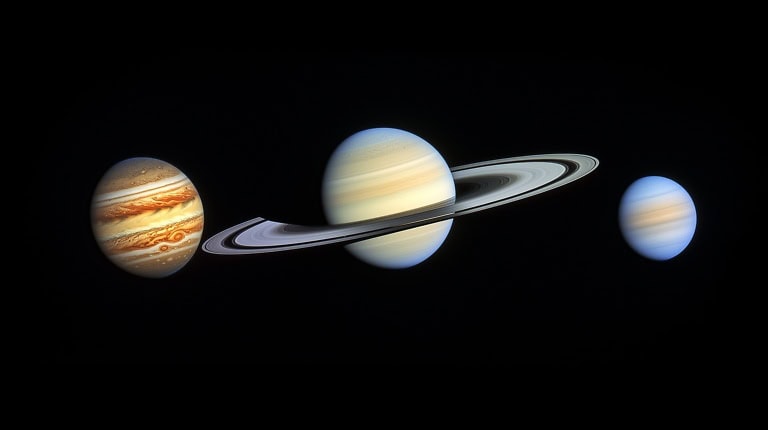

Nel cielo nero, profondo, più nero del pensiero quando si addormenta, ci sono due creature che non dormono mai. Si chiamano pianeti, si leggono i loro nomi nei libri di scuola, li si guarda con curiosità nei documentari scientifici. Giove. Saturno. Due corpi che ruotano da miliardi di anni in silenzio, nella parte esterna del sistema solare, lontani, freddi, solenni, eppure necessari. Senza di loro non saremmo qui. Non ci sarebbe stata nessuna infanzia, nessun amore, nessun quadro dipinto da Cézanne, nessuna poesia di Rilke. Nessuna Terra, forse. Oppure una Terra crivellata di crateri, spazzata ad intervallo di pochi secoli da cataclismi, una Terra in cui la vita avrebbe faticato a durare più di qualche milione d’anni. Giove e Saturno fanno questo: stanno al margine come due vecchi leoni e tengono lontano il disastro. Non si vantano, non intervengono, non brillano di luce propria. Ma la loro presenza garantisce il nostro presente. E il nostro futuro.

Giove è il più grande, il primo figlio del Sole, cresciuto nel gelo e nella polvere. Una massa pari a 318 volte quella della Terra, così pesante che curva lo spazio intorno a sé come una madre curva le spalle per proteggere il figlio. Il suo corpo è un vortice continuo di idrogeno e elio, un oceano senza fondo, attraversato da fulmini e tempeste, la più famosa delle quali — la Grande Macchia Rossa — arde da almeno 350 anni. Saturno, più leggero, N on hanno volontà, ovviamente. Ma sono collocati nel cosmo da una volontà? Da una paternità? Nel 1994, i telescopi terrestri osservarono con stupore la cometa Shoemaker-Levy 9 disintegrarsi nell’atmosfera di Giove. Ogni frammento era un proiettile. Ogni impatto, un’esplosione equivalente a milioni di tonnellate di Tnt. Se quella cometa fosse stata diretta verso la Terra, oggi non ci sarebbe nessuno a ricordarla. E questo è solo un esempio tra migliaia. Studi di diversi scienziati o le simulazioni dell’Esa e della Nasa lo confermano: senza i due giganti gassosi, la frequenza di impatti sul nostro pianeta sarebbe almeno triplicata. Sono i nostri scudi invisibili. E noi camminiamo tranquilli sotto il loro sguardo cieco. Li conoscevano anche gli antichi. I Babilonesi ne calcolavano le posizioni, gli Egizi li confondevano con divinità, i Greci li trasformarono in Zeus e Crono. Nella Roma imperiale, Giove era l’auctoritas suprema, Saturno il tempo che tutto divora. Dante, nel Paradiso, sale fino al cielo di Saturno, regno delle anime contemplative, mentre Giove diventa la sede della giustizia. I pittori li raffigurano tra le stelle, ma anche come simboli umani. Saturno è malinconia, è decadenza, è la vecchiaia che si chiude su se stessa. Lo dipinge Goya con gli occhi spalancati della follia.

Giove, invece, è equilibrio, potere, ordine. I simbolisti, i romantici, i surrealisti: tutti vi trovano un segno. Anche quando non li nomina nessuno, si sentono. Con il telescopio, Galileo vide i satelliti di Giove e capì che non tutto ruota intorno alla Terra. Per Saturno fu più difficile: il suo sistema di anelli restava un enigma per i primi strumenti. Fu Huygens a comprendere. Poi Cassini. Poi le sonde Voyager, Galileo, Cassini-Huygens e Juno hanno portato notizie da quei mondi. Atmosfere a bande, lune con oceani sotterranei, magnetosfere gigantesche. Encelado e i suoi geyser. Europa e il suo mare nascosto sotto il ghiaccio. Titano, con piogge di metano e laghi neri come l’abisso. La scienza, come la letteratura, si ferma davanti al mistero. Si può descrivere un vortice ciclonico, calcolarne la velocità, ma non si può misurare la solitudine di un pianeta che ruota da miliardi di anni senza testimoni. Giove e Saturno non chiedono niente. Non aspettano. Non tramano. Sono là, in un presente immobile. Eppure ogni volta che un meteorite cambia rotta, ogni volta che un frammento si perde nello spazio invece di colpire la Terra, una piccola scintilla vibra. E chi lo sa? Forse è questo il loro linguaggio. Li vediamo in estate, bassi sull’orizzonte e poi via via più alti nel profondo della notte. A occhio nudo sono solo punti anche se molto luminosi. I pianeti si distinguono dalle stelle perché la loro luce sembra più fissa, meno tremolante. Custodiscono fermi. Forse nel nostro cuore potrebbe brillare gratitudine. Meraviglia. Addirittura la consapevolezza che non siamo soli. Non nel senso cosmico, ma spirituale. Che qualcuno, attraverso qualcosa, ci protegge. Con equilibrio. E per amore. Giove e Saturno non sono eroi. Sono come quei vecchi portinai che nessuno saluta, ma che ogni notte controllano che la porta sia chiusa. Quando dormiamo, loro ruotano. Quando sogniamo, loro intercettano comete. Quando piangiamo, loro deviano detriti. E quando ridiamo, loro continuano, immobili e solenni, a sorvegliare il sistema solare. Come se nulla fosse. Come se fosse naturale. Strumenti celesti di una paternità cosmica che fa inchinare dinnanzi all’umano gli elementi dello spazio. Giuseppe non sognava, la sua era una lucida visione. In alto il cuore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA